黄天树,男,福建莆田人。1978-1982年在陕西师范大学中文系读本科并获学士学位。1982-1985年获硕士学位。1985-1988年在北京大学中文系获博士学位。1988-1995年在陕西师范大学中文系任副教授、硕士生导师。1995年调入北京,现任首都师范大学文学院教授、博士生导师、首都师范大学人文社会科学和自然科学研究院学术委员会委员等。1998年入选北京市跨世纪优秀人才工程。2005年入选北京市教委“拔尖创新人才百人计划”。2012年获教育部第六届高等学校科学研究优秀成果二等奖。黄天树教授主要从事古文字学(甲骨文、金文、战国文字,秦汉简帛)和古代汉语等方面的教学和研究工作。

黄天树和他的学生们: 用甲骨拼缀逝去的商王朝

2017年10月30日,中国2016年提交的甲骨文申报“世界记忆名录”获得通过。“世界记忆名录”是联合国教科文组织为促进世界各国保护与人类记忆相关的文献遗产而设立的,入选该名录,意味着该文献遗产对于构成我们的记忆具有不可复制的世界意义。

是的,只要我们使用汉字、研究古代历史,都不得不从这里开始寻找源头。

这则消息,对于很多从事甲骨文研究的学者来说已经算不上新闻了,毕竟从开始准备申报到最后通过,前前后后至少有5年的时间。

虽然在公众眼里,这是一门冷门的绝学,但在学术上的传承其实一直井然有序。从1899年发现至今,总有一批人一代又一代、自得其乐地沉醉其中玩着“拼图猜谜”游戏。

早听说首都师范大学甲骨文研究中心的黄天树老师和他的团队一直在做甲骨的缀合与释读,我决定去听听他的课,实地感受一下他们的研究状态。

11月23日,周四,上午9点半到12点半,黄天树老师会给研究生上3个小时的课。

黄老师的学生们

当我赶到甲骨文研究中心,屋子里已经坐了很多人。围着桌子坐成一圈的13个学生显然是黄老师的研究生,桌子上摆满了他们将要用到的教材——自己复印的《殷墟花园庄东地甲骨》,以及翻得卷了边儿的、密密麻麻写满了字的《说文解字》。

两边靠墙也摆满了椅子,坐着本校其他专业以及来自清华、北大等校的研习甲骨文的学生。看起来他们彼此都很熟悉,手里也都有相关的书籍。只有我是例外,只带了两个耳朵来。

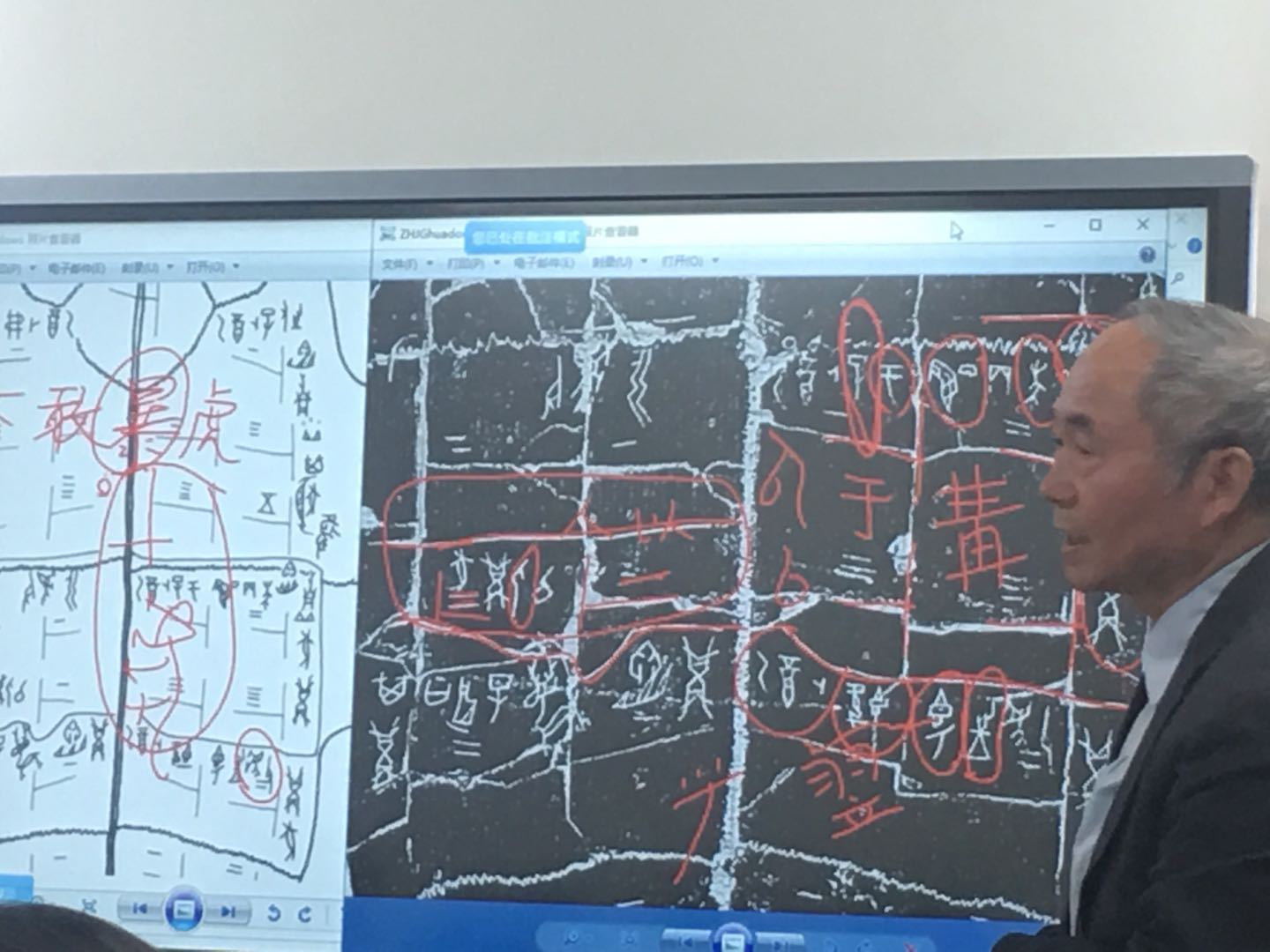

黄天树老师的博士生也是他的助教,正在把今天要释读的几片甲骨的图片、拓本、摹本在电脑中打开关闭,检查是否有遗漏……

我对面的墙壁上挂着几块牌子,显示着这个不显山不露水的房间是中国古文字研究的重镇。一块是“甲骨文研究中心”,这是承担国家重大项目“中华字库——甲骨文字的搜集与整理”后于 2012年8月成立的。还有一块牌子是“出土文献与中国古代文明研究协同创新中心”,这是清华大学向教育部的“2011计划”申报的第一个文科协同创新中心,它聚合了出土文献及相关领域的几乎所有研究力量,由清华大学和复旦大学联合牵头,首都师范大学和安徽大学、北京大学、湖南大学、吉林大学、中国人民大学、中山大学、中国文化遗产研究院和中国社会科学院历史研究所同为中心成员。

三个小时的课听下来,我这个门外汉也大概听明白了一些基本的东西,真是涨知识——比如,花园庄东地甲骨属于“非王卜辞”,也就是说贞人是“子”而非“王”。关于非王卜辞,早在上个世纪50年代,就由伊藤道治、李学勤等学者提出,但由于非王卜辞较少,一直有学者对其存在表示怀疑,社科院考古研究所1991年在安阳殷墟花园庄东地H3坑发现一批丰厚的甲骨材料后,确认了非王卜辞的存在。

又比如,非王卜辞涉及许多情况,这个贵族显然特别关心王的田猎情况。有一条内容是子关心王是涉河去田猎还是溯河去田猎,那时的河就是指黄河,黄天树着重讲了这一条,说这应该是最早涉及黄河的卜辞。

在讲课中,黄天树多次强调:完整且字形清晰的甲骨图版是一切研究的基础。这,或许就是他和他的学生们要编纂《甲骨文大系》的原因吧。

“2019年就是甲骨文发现120周年,我们正在编撰的《甲骨文大系》一定得出来了。”甲骨文入选世界记忆名录,给黄天树和研究中心带来的显然是更多的紧迫感。

从《甲骨文合集》到《甲骨文大系》

自2011年起,黄天树老师带领学生开始编纂《甲骨文大系》。

甲骨是珍贵文物,学者一般很难接触到实物,一直以来,都不得不主要依据甲骨著录书来从事研究。一般的甲骨著录书由图版、释文和索引三部分组成。最重要的当然是图版,版面完整且字形清晰的图版,是一切研究的基础。

目前甲骨实物著录方法有三种,即拓本、摹本和照片(早期是黑白照片、后期是彩照)。1903年,小说《老残游记》的作者刘鹗从自藏的甲骨中选拓1058片编成《铁云藏龟》一书出版,这是第一部甲骨文拓本著录书。它的出版,使甲骨由只供少数人观赏摩挲的古董变成了学者可以利用的研究资料,意义重大。1914年,罗振玉出版《殷虚书契菁华》,全书收录甲骨黑白照片68片,这是第一部甲骨文照片著录书。1917年加拿大学者明义士出版《殷虚卜辞》,全书摹写甲骨2369片,这是第一部甲骨文摹本著录书。这三种方法各有优劣,同时用这三种方法著录甲骨,可以达到取长补短的效果,如近年出版的《殷墟花园庄东地甲骨》等小型甲骨著录书即是如此。

郭沫若早年流亡日本研究甲骨文时,亲身体会到寻觅甲骨著录书之艰难。因为著录甲骨的书印数少,售价贵,又散见于海内外,不易寻找。当他1949年就任中国科学院院长之后,就打算编纂一部集大成的甲骨文著录书。1956年,在制定十二年科学研究远景规划时,编纂《合集》就被列为重大项目,郭沫若亲任主编,胡厚宣任总编辑。“《合集》从1961年开始编纂,对95个收藏单位和44个私人收藏家的9万多片甲骨进行鉴别、精选和拓印,然后汇合80多年来海内外公私藏家手中的甲骨传世拓本、照片和摹本,进行选片、辨伪、校重、缀合和分期、分类工作,编成《合集》13大册,于1978至1982年间由中华书局出齐。 与《合集》配套的《甲骨文合集释文》(4册)、《甲骨文合集材料来源表》(3册)直到1999年才出齐。前前后后历时40多年,可见编纂一部大型甲骨著录书的艰辛。”

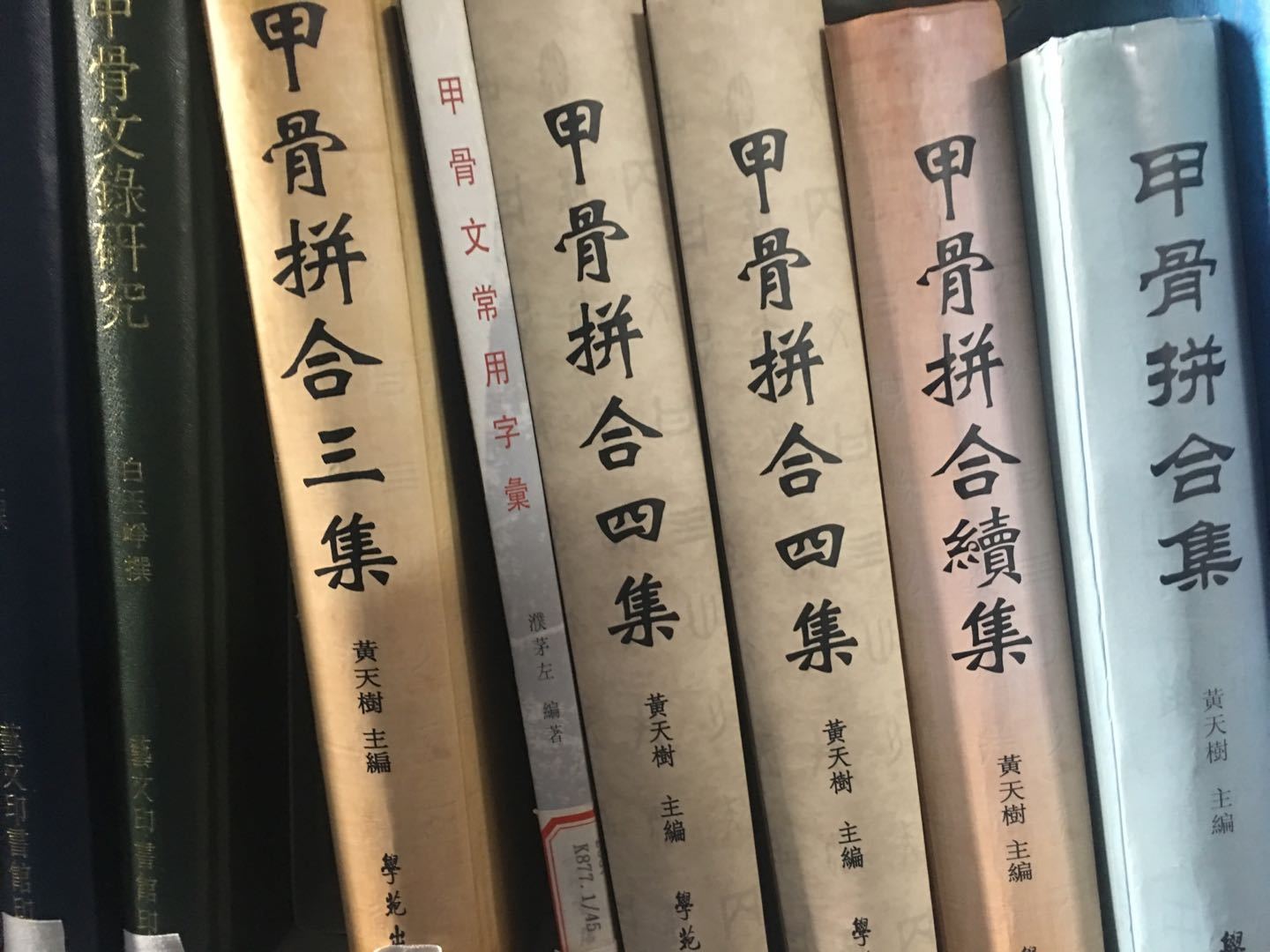

《合集》是目前收录甲骨拓本最多的一部大型著录书,选材最精,以珂罗版影印,拓本的完整与清晰胜过旧著录书,大大推动了甲骨学的研究,贡献巨大。但《合集》也有漏收的甲骨,原来的拓本缺乏就以照片和摹本顶替,最新的缀合成果也需要吸收,所以又有了《合补》。但是,《合集》《合补》加起来依然不是十全十美,这些年学术进步很快,于是就有了《甲骨文大系》的编撰任务。与《合集》《合补》相比,《甲系》采用新的更为科学的“两系说”代替旧的“五期说”,同时为每张拓本制作了摹本,并且增补了新出版、新缀合的材料。

《甲系》全书8开大册,由“图版(拓本和摹本)”“释文”和“索引”三部分组成。全书预计共73大册,第57册至第68册是“释文”,第69册至第73册为“索引”。翻开《甲系》,同一版甲骨,拓本在左页,摹本在右页,对照阅读,十分方便。

“每一残片,都有它本身的价值,无论字的多少,将来拼合复原,都是有用的。”《甲系》遵照这个原则,搜集甲骨,不论大小,全部收入,目前搜集了7万多片,几乎比《合集》多一倍。甲骨散见海内外,不可能一次搜集齐全,将来根据新出版、新缀合材料再继续编纂《甲骨文大系补编》。

从不同版本的拓本中选出字形清晰且拓影完整的最佳拓本,是最重要的一项工作。《合集》拓本由于各方面的原因,质量参差不齐。比如1970年代,海峡两岸没有学术交流,《合集》只能翻印台湾的《殷虚文字甲编》《乙编》,拓本多漫漶不清。现在,由于两岸学术交流频繁,《殷虚文字甲编》《乙编》等著录书都有了清晰的拓本出版,《甲系》将用清晰的拓本替换《合集》中漫漶不清的拓本。

编纂《甲系》的工序极其繁琐。比如要“剔除伪片”和“删除重片”,即把全伪的拓片剔除出去,对于确认其实为同一版的拓本,取其精良者,删除其他粗劣者。

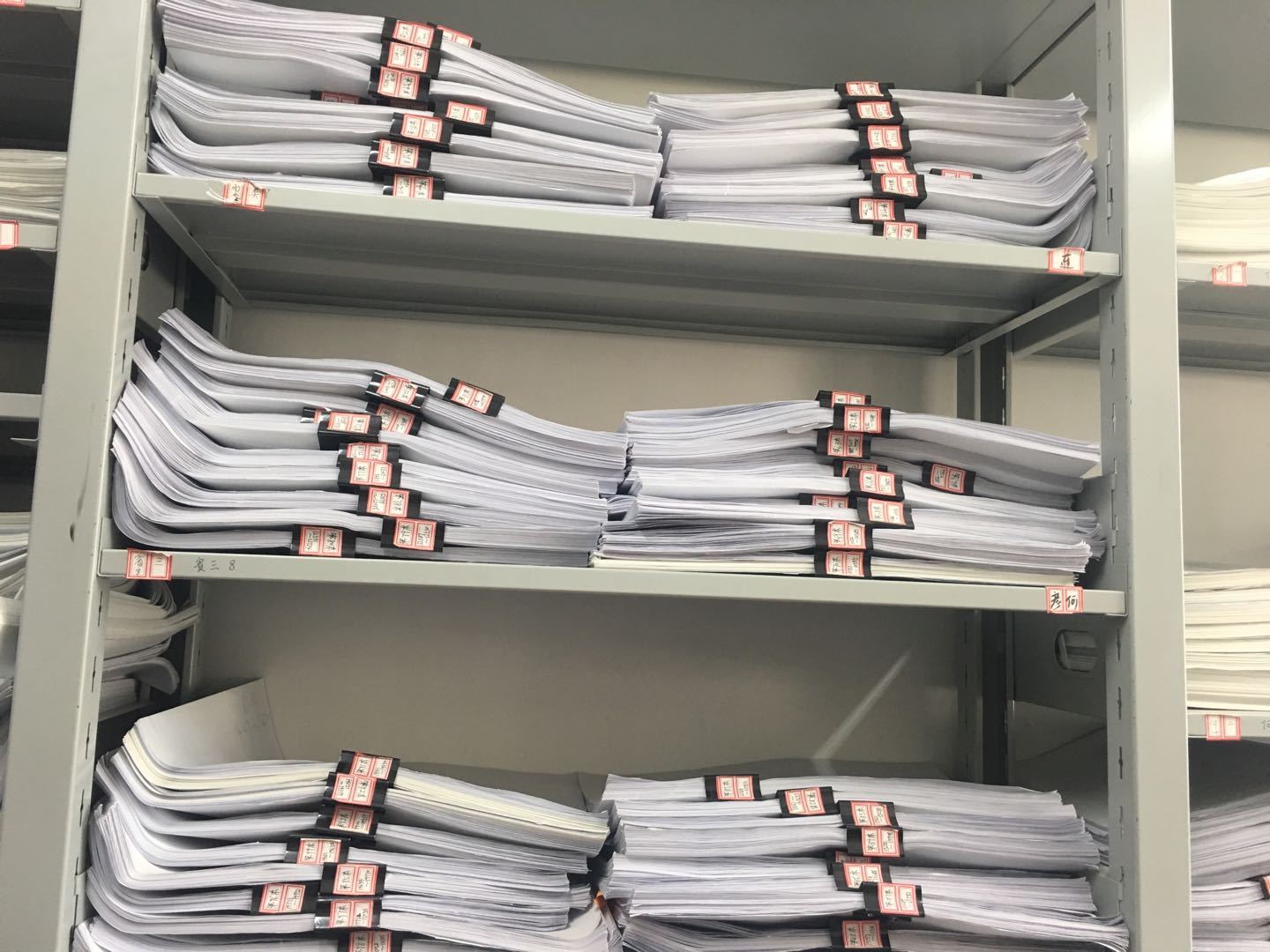

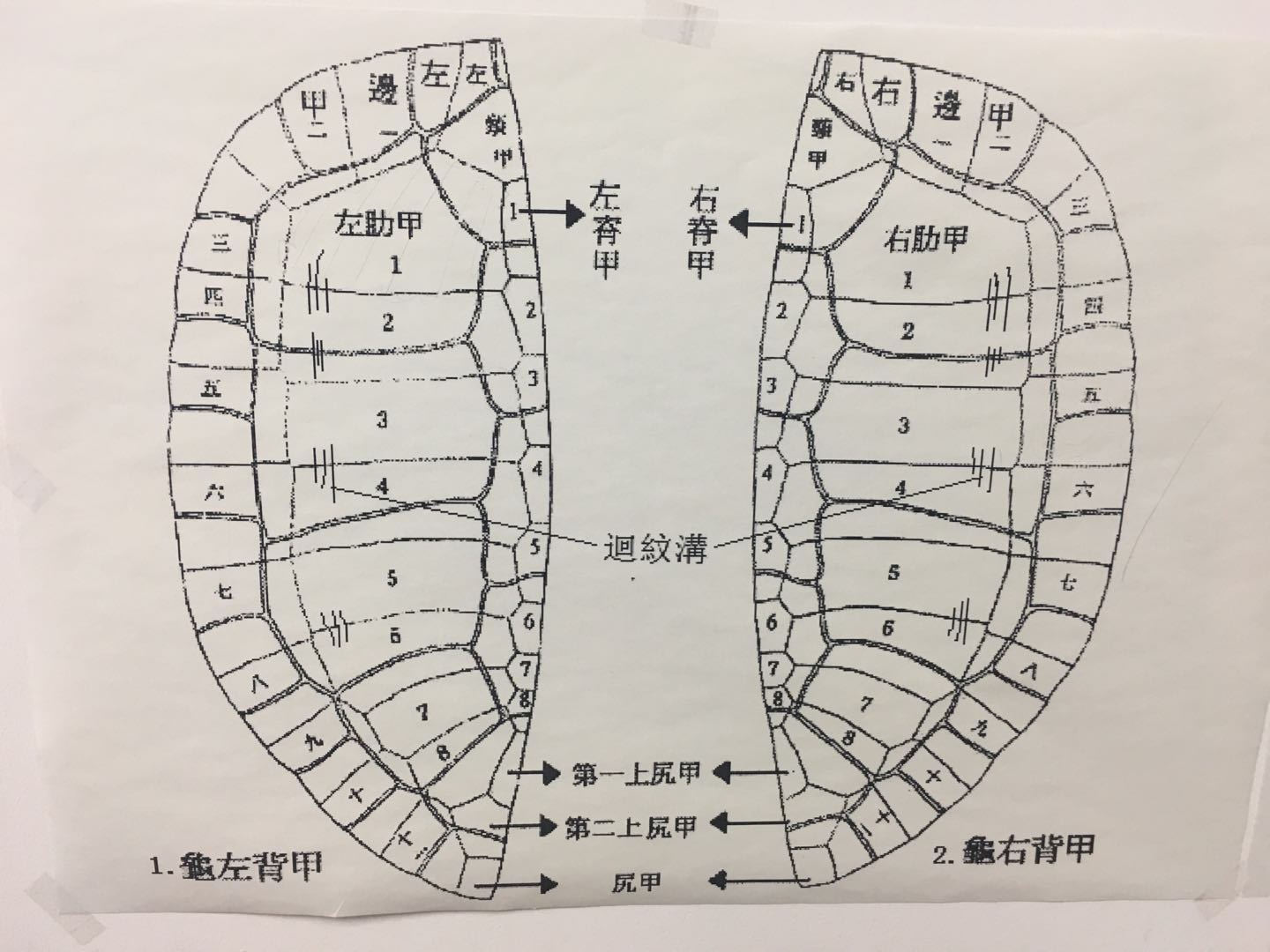

“制作摹本”是每个人都要分担的基本工作量,用透明纸蒙在拓本上摹写,既摹字形,又摹甲骨形态。摹写需要有一定的学术积累,否则差之毫厘,谬之千里。小小一片甲骨,有着丰富的信息。卜辞,分为记录占卜时间和贞人名的前辞,记录所要占卜事项的命辞,记录判断吉凶结果的占辞以及记录应验情况的验辞……位置不同、读法不同,意义也不同。文字之外,甲骨文的字体、字形也是解读甲骨的重要信息。除了文字,诸如齿纹、盾纹、甲骨断裂边缘的形状也都必须准确摹写出来。

为了摹写一片甲骨,中心的年轻人一坐就是大半天。大样出来之后,遇到不清晰的地方,还要找原始文献进行校对,又是一两个小时。

“7万多片甲骨、近100万个单字、9个人,平均每个人要临摹8000片、10万字。6年多来,他们基本没有过寒暑假,周六日也经常是在办公室度过。”作为大师姐,刘影对大家的心疼溢于言表。

可以想见,《甲系》出版后会是迄今为止所收甲骨拓本和摹本数量最多、字形最清晰、拓影最为完整的甲骨著录书。

“近年,甲骨著录资料开始电子化。电子版的甲骨著录资料比起纸质书有很大的优越性,它可以随时补充新资料,调整排列次序。《甲系》付梓后,也会开发电子版的资料库。”

缀合并不是简单的拼图游戏

《甲系》与《合集》相比,包含了甲骨的最新缀合成果。目前做甲骨缀合的机构主要有两个。一个是台湾中研院历史语言研究所,一个便是首师大由黄天树老师带头的甲骨文研究中心,团队中的刘影、李爱辉、王子杨、莫伯峰等在缀合上都有优秀的表现。黄天树说他自己拼缀的甲骨只有50多则,“学生们都在超过我”。李爱辉是传说中的“缀合大王”,已经缀合了400多则,刘影拼缀了220多则。从2010年至今,团队的拼缀成果——《甲骨拼合集》已经出版了四集,收录了1000多则拼缀,第五集也打算在明年推出。

“一门学科必须有新材料不断出现才能永葆生机。甲骨学新材料的来源有两条途径,一是新出土;二是甲骨的缀合。”黄天树老师告诉我,甲骨缀合其实已有近百年历史,早在1917年,王国维就开创了甲骨缀合的先河,“缀合非常重要,有些零散的看似无用的旧材料,一经缀合,就可能成为新材料,让一些问题迎刃而解。”

今天我们能看到的甲骨,90%都是破碎的,只有正确拼缀到一起时,才能呈现出完整的意义。已经发现的甲骨大约有15万片,拼合残片仿若大海捞针。黄天树老师喜欢说,就像学习音乐要有乐感、学习绘画要对色彩敏感,拼缀也得对甲骨有感觉,这并不是简单的拼图游戏。

容庚在为《甲骨缀合编》所写的序里曾说:“甲骨脆弱易碎,加以钻凿燋灼,断裂随之,辞句不完,难于索解,故欲订古史之讹阙,审文法之变迁,必先将此分散残存之材料,使其联缀可读,综合整理,而后考证之功始有所施。”

为了研究缀合,黄天树老师还写过一篇《甲骨形态学》。“当年为了搞清楚龟甲的结构,黄老师专门去买龟甲,剔除上面的肉和胶质,然后放入锅中,开小火,慢煮。并不是为了喝汤,而是研究一整块龟甲的组成。”刘影说。

三千多年前的商人是如何占卜的?他们肯定也是先收集龟甲或者肩胛骨,将龟甲锯开,修整腹甲,去掉其表面的胶质,然后锉平其高厚臼突之处,认真刮磨后进行钻凿,然后再于钻凿处施以烧灼,出现裂纹,称为卜兆,用来预知吉凶,最后再将所卜之事刻写于卜兆边。

黄天树说,有时候从早到晚看一天,一片也拼不出来,大家吃饭时讨论几句,可能就会突然来了灵感。对于初学甲骨者来说,第一片甲骨缀合很重要,有了第一片甲骨缀合,就如同一个孩子将破碎的瓷器重新拼好,自然信心倍增。据说王子杨在博士二年级时,成功缀合了第一版甲骨。那时已经是深夜,他兴奋得就像个孩子,也不管已经几点了,就打电话给黄老师报喜。

缀合有点类似一个人面对考古出土的陶片,或者被打碎的元明清瓷器碎片,要想拼起来,得先确定每一片的年代,字体相同的甲骨文字,很可能出自同一个人,或者他的传承人之手。

“有时残字很有用,因为可以依据甲骨断口边缘的残字来推测它的其余部分。还有就是根据碴口。甲骨碴口的形状千姿百态,当两版碎片拼缀时,碴口若严丝合缝,拼合往往就是正确的。”莫伯峰对缀合也颇有心得,“但更大的困难在于,你并不知道,残缺的那一片是否存在。就像挖井,打到99米了,还没有出水,或许再往下一米,水就出来了,但也有可能再打200米还是没水……”

现在甲骨文的缀合更加精细了,不但正面的字要对上,背面的钻凿也要吻合,甲骨的厚薄也要恰当。在甲骨拼缀领域,也许人脑胜过了电脑。到目前为止,拼缀主要还是依靠人力完成,“目前电脑能做的,主要还是数据搜集、整理方面的辅助类工作,还没有一则甲骨拼缀是用电脑搞出来的。”黄老师说。

中心最成功的合作,是缀合出甲骨文中关于我国最早的流星雨实时观测记录。原先林宏明先生将《甲骨文合集》16124反、17282缀合起来,后来刘影加缀了《甲骨文合集》6017反,使得卜辞更加完整。由其中“晶(星)率西”三字可知,记载的是一次庚申夜即将结束,辛酉日即将来到时,流星雨从东往西划过的现象。王子杨据此发表了《武丁时代的流星雨记录》的文章,指出武丁时期流星雨是殷人通过观测得到的最早的真实记录。

考释一个新字需要长期的积累

在此之前还有一条与甲骨文有关的新闻引起了小小的轰动。今年7月,中国文字博物馆发布了一则“一字十万”征集甲骨文释读成果的公告:破译未释读甲骨文,单字奖励10万元;对存争议甲骨文作出新释读,单字奖励5万元。

黄天树老师参与了评审,“考释甲骨文,对于非专业人士难度很大,目前入围的都是这个界别里已经有一定造诣的年轻学者。”

国内主攻甲骨文方向的青年学者“充其量二三十人”,王子杨的主要兴趣便是文字释读,他的专著《甲骨文字形类组差异现象研究》刚获了第七届吴玉章人文社会科学奖。

从甲骨文发现至今快120年了,一共整理出4000-5000个甲骨文单字,公认已释读的字1500-2000个。在研究初期,甲骨文的释读相对简单。20世纪初,刘鹗在《铁云藏龟》中轻松辨认出50字左右,其中30多字后来被证明是正确的;孙诒让写作《契文举例》,也正确释读了大约150字。“甲骨四堂”罗振玉、王国维、郭沫若、董作宾一共释读了600-700字,贡献了已释字的一半。

王子杨说,“考释一个甲骨文字,要把这个字出现的所有卜辞辞例排列在一起,运用现代语言学和甲骨学知识,推测它的词性和大致的语义方向。再根据文字形体,分析它可以拆成哪几个偏旁,有可能跟后世的周代金文、战国秦汉文字中的哪些形体存在关联,尽量沟通前后形体演变的关系,做出有说服力的解释。得出考释结论后,要把它放回每条甲骨卜辞中进行检验。如果在卜辞上下文中较为通顺,它就很可能是正确的。”

通常,一项考释的成果发表后,能否得到学界的引用和公认,需要长时间的验证。除了甲骨文本身的内证,还需要得到地下考古发掘和文献资料的验证。一些公认的已释字,随着新材料的发现,也可能被推翻。

甲骨学是交叉学科,和古文字、历史、考古等学科都有千丝万缕的联系。黄天树老师希望自己中心的孩子们,知道得越多越好,而且对古文字各个领域各个时代一定要尽量贯通。学术发展的特点虽然是越来越细分,但如果只知道甲骨文,就会把自己困住。

“我们是丐帮,做的却是贵族的事”

这个贵,是指搞研究比别人花钱多、成本高,出成果又太慢。“书都太贵,黄老师总是将自己的书放到图书馆供大家阅读,经典的书他都会帮助大家复印。但可望不可及的书还是太多太贵。”

他们对于媒体乃至教科书上引用、介绍甲骨文经常出的错最不能容忍。最常见的错误是插图用“伪片”,就是现代人仿刻的东西。另一个多见的问题是把甲骨文照片或拓片放倒了,因为不认识上面的字。小学《语文》课本介绍甲骨文,所用字形也不规范。对于一些字望文生义,很多是无稽之谈,以讹传讹。“甲骨文有自己的规范,比如有断代,有自己的系统,就如同历史上的某一个人有自己的坐标与时代序列一样,我们提起哪个字,会说它是宾组、何组、黄组或者历组、无名组,每一片甲骨都有自己的代码,不同的代码意味着出土地点、修治方法、钻凿形式、卜辞格式乃至文字风格上的不同。很多看起来已经很讲究的科普读物也只是笼统地说甲骨,肯定是需要改进的。”莫伯峰说。

的确,更多的人把甲骨文挂在嘴边,却缺乏必要的了解。我们也有很多普及的书,但并不是真正的古文字专家写的——他们都太忙了,手里的工作永远都忙不完。真希望专业的研究人员能有时间,写几本简明有趣但正确无比的小册子,再讲一讲他们缀合甲骨的欢欣。“但学问一点点做下去,你就会明白,在这个领域,讲不清楚的地方比能够讲清楚的地方多多了。”

黄老师的学生有三个去了故宫博物院,那里收藏有22463片甲骨,还有两个去了中国社会科学院语言研究所和历史研究所,都是专业对口。谢明文曾经是黄老师的学生,之前一直进入不了状态,有一次黄老师用激将法说,每次招进来的学生,并没有指望都能爱上古文字,能有一个坚持下来真心投入就不错了。这一怒点醒了梦中人,后来谢明文研究古文字进入痴迷状态,到复旦大学读了裘锡圭先生的博士后,学术论文一篇接一篇,一发不可收。

无论是从事甲骨缀合还是喜欢释读,他们都找到了学术研究的乐趣。他们都喜欢说:三人行,必有我师……

人物工作室的话:

在知乎上有一个贴子,问如何才能习得甲骨文。

有一个学者还真的认真回答了这个问题。

大概的路径是这样的:

在学习甲骨文之前,要有最基本的古文字学基础知识,必读书目是裘锡圭先生的《文字学概要(修订本)》和林沄先生的《古文字学简论》。

然后要懂得一些古文字学的基本构型,即所谓的“六书说”,要熟练掌握古文字构形,须认真研究《说文解字》,复旦大学刘钊教授的经典教材《古文字构形学》也可参考。

当然,甲骨文领域无法逾越的那些大师的书也是要读的,比如郭沫若的《卜辞通纂》和《殷契粹编》。他主编的十二卷本《甲骨文合集》如果买不起,就复印吧,4位数的资金是必须要花的。该书没有释文,需要参考胡厚宣先生主编的《甲骨文合集释文(全四册)》,以及《裘锡圭学术文集》的第一本《甲骨文卷》。这本书也没有单行本,想读要不买裘先生的全集,要不就去复印……然后恭喜你,如果能将《合集》的重点骨片熟练掌握,基本可以进入甲骨文学习的初级阶段了……

那么,你在明白了把一辈子都搭进去也不见得能研究出多少有价值的东西后,还会想学甲骨文吗?

摘自:搜狐网. 黄天树和他的学生们:用甲骨拼缀逝去的商王朝. 2017-12-11.