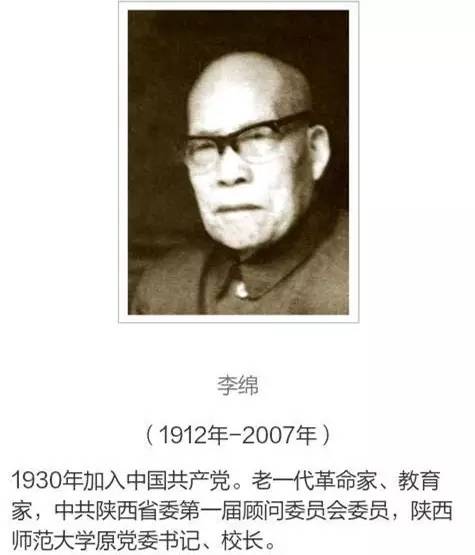

李绵(1912-2007),男,汉族,1912年5月出生于陕西省韩城市一个农民家庭。1930年中学毕业后,即任小学教员,同年10月秘密加入共产党。在党的教育培养下,他听从组织安排,在教育战线辛勤耕耘,无私奉献50春秋,为陕西省的教育事业作出了重大贡献,受到了人民的赞誉与上级部门的肯定。

1937年10月,李绵同志到延安的陕北公学学习。由于当时各抗日根据地急需大批干部,学校将学制缩短为几个月,翌年他就被分配到安吴青训班,成了既搞教学管理工作,又是马列主义研究室的教员的“双肩挑”干部,从此开始了他教育工作的第一个阶段,也可称作是普教工作阶段。1940年秋,陕甘宁边区政府用拉丁化新文字开展扫盲运动,因他在30年代初曾搞过拉丁化新文字的编辑工作,即被调到新文字冬学教师训练班,并参加了新创刊的《新文字报》的编辑工作。

1953年2月,李绵同志被派到西北大学师范学院任副院长,1954年该院更名为西安师范学院,又兼任党委副书记,直到1960年7月。这八年,是西安师院创建、发展的八年,工作头绪多,任务重。李绵同志以他虚怀若谷,不争人先的博大胸襟,与几位主要负责同志团结得像一个人一样,使该院成为陕西地区高等师范院校中知名度颇高的学校。1960年2月,西安师范学院与陕西师范学院合并,成立陕西师范大学。7月,他被调任陕西省高等教育局局长兼党组书记。1974年又被调到陕西师范大学。先后担任党委副书记、书记、校长、顾问至1986年退居二线,整整工作了12个年头。为了把陕西师大办成一所有自己的特色,能够跻身于一流师范大学行列的院校,付出了巨大的努力和艰辛的劳动。特别是在新的历史时期,党的教育方针赋予了崭新的内容,即教育要面向现代化、面向世界、面向未来的情况下,他能从师范院校的特点出发,适时地提出学校工作的重心应该放在两个基本点上。

一是高等师范院校必须培养出合格的全面发展的人民教师。因为教师本身是人才,但他们又是培养各种人才的人。所以高等师范院校培养的人才,除了有与其他院校培养的人才的共同要求之外,还要有能够适应师范教育的特殊要求。所以必须建立并完善一系列具体措施,如“三基”教学;建立教师主讲责任制;设置新专业;建立实习基地;加强教师队伍建设等,使这项工作落到了实处。

二是必须发展科学研究工作。师范院校不仅是教学中心,也应该成为研究中心。他反复指出:要“进一步打破‘师范院校还搞什么研究’的旧观念,摆正科研和教学的关系”;要“结合四化建设研究应用科技课题”;要“发展基础科学研究的专题”等。学校的科学研究工作取得了可喜的成绩。据1978年到1983年的不完全统计,在社会科学研究方面,发表的专业论文有927篇,出版的专著有66部;在自然科学研究方面,先后完成的科研课题有64项,其中有52项研究成果分别获得国家和陕西省的奖励,出版专著35部,在全国性学术刊物和地方学术刊物上发表论文351篇。

如前所述,高教战线的工作任务是繁重的,加之,他年高体弱,视力下降,但却能在繁忙的工作中,挤时间,笔耕不辍,写作并发表了近20篇论文。这些论文的总主题就是对高等师范教育的内容、性质、方法等的探讨与研究。如《努力贯彻全面发展的教育方针,提高教育质量》、《必须重视师范教育》、《教育理论研究要为教育体制服务》、《把自己的青春献给党的教育事业》、《教育是培养人才之本》、《充分发挥知识分子在科研工作中的积极作用》、《努力做好学校转点工作》、《如何加强政治思想工作》、《进一步落实党的知识分子政策》、《到祖国最需要的地方去》、《高瞻远瞩,阔步前进》、《论提高教学质量的几点意见》等。以上论文绝大多数是1979-1987年间他担任书记、校长时完成的。

正如刘宪曾同志评价的那样,李绵同志“有多方面的教育工作经历和长期刻苦的教育实践。既有教书的经验,又有管理的经验;既有普教管理的经验,又有高教管理的经验,这些长期积累的经验,也就逐渐丰富了他的教育思想,尤其对师范教育,他在理论与实践上都有建树”,“这种理论和经验,在当前仍具有现实意义”。

李绵同志也是党的老一代教育史学家。他有十余年时间致力于陕甘宁边区新教育建设事业,对边区教育有着深厚的感情、独到的见解和史学家的智慧。建国初期在西安师范学院工作期间,曾与刘泽如院长一起成立了陕甘宁边区教育研究室,开始整理和研究陕甘宁边区教育史。之后由李绵等同志主编,陆续出版了300多万字的《陕甘宁边区教育资料》以及《陕甘宁边区教育大事记》、《陕甘宁边区新文字教育运动编年纪事》、《陕甘宁边区教育史》等著作。这项研究开拓了地方教育史研究的一个新领域,填补了新中国教育史的空白,其成果在全国处于领先地位。晚年,他不顾年高体弱,又主编了第一部《陕西师范大学编年纪事》和《陕西师范大学校史》,为办好师大提供了存史、资治的重要依据。

李绵,一位和蔼可亲的人,一位脚踏实地的人,一位令人尊敬的人。

摘自:张建祥,杨克勇,王景堂等主编. 陕西师范大学校史人物转略(1944-1966)[M].西安:陕西师范大学出版社总社有限公司,2006.