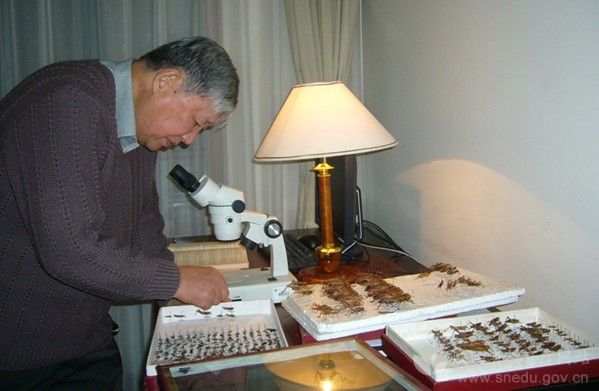

郑哲民,1932年2月7日出生,广东新会人,中共党员,陕西师范大学生命科学学院教授,博士生导师,著名昆虫分类学家,中国昆虫学会分类区系专业委员会主席,美国纽约科学院国际会员。曾获陕西省科技进步一、三等奖,陕西省科技成果二、三等奖,宁夏区科技进步二等奖,山西省科技进步三等奖,中科院自然科学一等奖等10多项奖。被评为陕西省劳动模范,陕西省高教系统优秀教师,国家级有突出贡献的中青年专家,香港柏宁顿教育基金会第二届孺子牛金球奖,曾宪梓教育基金会1997年高等师范教师奖二等奖。40多年来,一直从事于动物学及昆虫学的教学和昆虫分类、生态及防治方面的研究工作,为我国昆虫学赶超世界先进水平做出贡献,为该学科的发展培养了大批优秀人才,被国务院授予国家级有突出贡献的专家。2014年郑哲民教授荣获“中国昆虫学会终身成就奖”。

郑哲民自述:甘当科技界的二传手

我1950年7月毕业于昆明师范学院附中,当时刚解放,和几位同学一块离开昆明参加华北区、华东区的高等学校统考,随后进入苏州东吴大学生物系学习,1952年院系调整,我这个班因只有4人,就合并到上海华东师范大学生物系。在校期间,得到国内一些著名学者如张作人、薛得育等指点,对动物学产生浓厚兴趣。

1955年毕业时,考上了北京师范大学动物学专业研究生,师从国内一级教授武兆发先生学习,重点在组织和细胞生物学方面进行研究。1957年研究生毕业,原分配到华东地区,后因一位分配到西北地区的同学有困难,而和他调换,因而来到西安的陕西师范学院生物系,当时陕西师院刚建校一年多,师资缺乏,多数教师是刚毕业的大学生和一部分从中学调上来的年纪较大的老教师,来到这样的环境,大家都差不多,除了搞教学外,没有人能在科研上给以指导。

1956年掀起了向科学进军的浪潮,1957年,当我们毕业时,全北京的高校毕业生聚集在工人文化宫,听取了周恩来总理的讲话,周总理号召我们要向科学进军,勇攀科学技术高峰。这些话激励着我,在科学的道路上不断地前进。

参加工作后,由于陕西师院是新建院校,仪器设备非常欠缺,我研究生所学专业是组织细胞方面,这里没有能满足进行研究的条件,加上我的导师又刚去世,在陕西师院没有老教师能指导我从事科学研究,但是我觉得只搞教学不搞科研是无法提高的。没有先进的仪器设备,就根据现有的条件进行工作,没有本校的指导教师,我就向外地著名学者求援,得到了著名的昆虫分类学家、上海昆虫研究所夏凯龄教授的帮助,开始进入研究昆虫分类的行列。

在当时收集文献资料非常困难,那时还没有复印设备,我都是利用假期回上海探亲的机会到上海昆虫所收集资料,所有的资料都是靠手抄或打字机抄写。记得有一本专著,我断断续续用了5年时间才抄完。当时还没有科研经费,开始时我都是用自己的钱外出采集,以后在科研上有了一些成绩,争取到中国科学院每年给我拨一部分科研经费,使我逐步打开了局面。

但是在前进的道路上很不平坦,在60年代,我仍然利用业余时间,在假期中进行调查,没有饲养室,我就在自己的宿舍中养虫观察。期间,我经常一个人背着采集工具,离开西安,走遍了西南和华南地区的几个省,采集到大量的蝗虫标本,为此后在国际国内刊物上发表大量科研论文奠定了基础。

多年来,我在昆虫分类、蝗虫的综合分类、蝗虫的综合防治等方面做了大量工作,先后出版专著11部,发表论文450篇。在传统分类方面发现了我国和非洲卢旺达共和国直翅目蝗总科昆虫新属42个,新种320个;蜢总科新属1个,新种4个;蚱总科新属10个,新种67个;螽蟖总科新种5个;半翅目蝽象新种3个。比较系统地记述了我国西南和西北地区蝗总科昆虫8科、31亚科、140属、400余种,编有科、属、种系统分类检索表,对陕西、甘肃、宁夏三省区蝗虫的地理区系进行了划分,并首次对卢旺达共和国蝗虫做了调查,系统报道。在蝗总科昆虫发表的新属、新种约占国内解放后发表总数一半以上。对蚱总科的研究填补了我国在这方面的空白,将我国蚱总科的分类研究推进到一个新阶段。

“昆虫综合分类学”是1980年第16届国际昆虫学大会提出的一门新兴学科,它以传统分类学为主体,结合各学科先进技术应用于分类学的一门边缘学科。从1981年开始着手进行研究,以传统分类学为主体,结合生物化学、微量分析、染色体、生化、生理、解剖、发育器、超微结构、数值分类学科来进行我国蝗虫的综合分类。目前在分子系统学及同工酶和RAPD等分析进行了蝗总科、蜢总科、蚱总科、蜻蜒目、螵科、鳞翅目、夜蛾科、蝶类等的研究;染色体分类从C带核型进入G带、Q带、R带,对蝗总科、螽蟖总科进行了研究;生理分类以蝗虫心电图结合时间序列分析进行了蝗总科8个科的分类研究;数值分类进行了锥头蝗科、癞蝗科和斑翅蝗科的研究,在上述领域发表的论文在国内蝗虫研究中为首次,而应用心电图的ARMA谱分析技术于分类中,在国际上尚属首创,为昆虫综合分类学在我国的发展做出了贡献,得到国内外同行的好评。

多年来,郑教授培养了36名博士生、102名硕士生、29名访问学者,1名博士后。并积极为本科生讲课,毕业的学生多数已晋升为教授、副教授,成为教学、科研骨干。有的承担国家级、省部级重大研究课题。他的弟子现在都在我国的昆虫学界和教育界占有重要地位。他在国内外昆虫学界享有较高的威望和声誉。正如日本学者山根爽一教授所说:“在昆虫分类学,特别是蝗虫分类学方面,郑先生不但在中国而且在国际学术界有突出的贡献。”

郑哲民教授还多次应邀到国外、境外著名大学和国际会议上做有关昆虫综合分类的科研报告。1998年7月,在美国罗德岛州立大学作了蝗虫心电图ARMA谱分析技术在昆虫分类学中的应用的报告。1999年9月,在著名的美国耶鲁大学作有关昆虫综合分类在中国发展的报告。2000年11月,香港中文大学邀请其做了中国动物学研究的现状和发展的报告。

郑哲民教授治学严谨,做事一丝不苟,“八小时”之外,他并没有多少闲暇时间,许多工作是利用晚间和节假日在家中完成的。他严己宽人,严格要求学生,喜欢鼓励学生有所发现,有所创造。他善于接受新事物,凡是与自己学科有关的新技术、新方法都想试一试,来解决本学科领域内的问题。他待人诚恳,心胸开阔,他的人格魅力、高尚品格以及对事业执著追求的精神,令人景仰,值得后辈学习。他堪称是:教坛楷模,科技精英。

参考:摘自:张建祥,王景堂,杨克勇主编. 陕西师范大学校史人物转略(1967-1984)[M].西安:陕西师范大学出版社总社有限公司,2007.