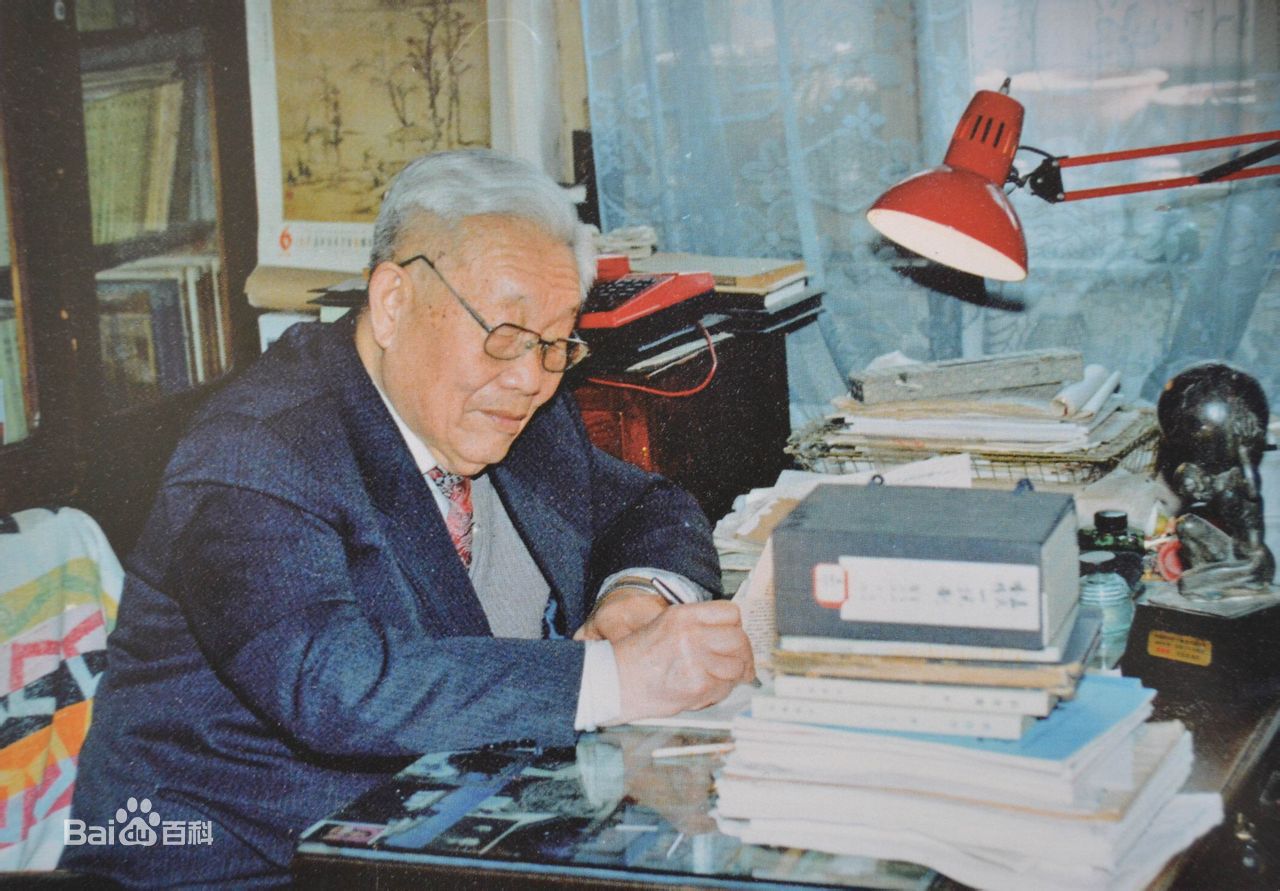

史念海(1912-2001),山西平陆人,历史地理学家。1948年后,历任西安师范学院、陕西师范大学教授和历史系主任,陕西师范大学副校长(1978.12-1983.11),历史地理研究所及唐史研究所所长,西北历史环境与经济社会发展研究中心名誉主任、历史文化学院名誉院长,陕西省历史学会第一届会长,民进中央常委以及全国人大代表。

史先生的科研成果颇丰,受到学术界的高度评价,1986年荣获中国科学院颁发的“科学技术进步奖”一等奖;1996年以《河山集》一至五集、1999年以主编的《西安历史地图集》分别荣获第一届与第二届国家教育部人文社会科学优秀成果历史类一等奖,是全国唯一的连获二次一等奖的历史学者。早在1954年,史先生即被授予“全国劳动模范”称号; 1990年,又被国家教委、国家科委联合授予“先进科技工作者”称号; 1995年获得柏宁顿教育基金会颁发的“孺子牛金球奖”;1999年获“曾宪梓师范教育奖”。

史先生与同仁共同发起组织中国唐史学会、中国古都学会和中国地理学会历史地理专业委员会,不仅担任这些学术团体的会长、名誉会长等领导职务,并且创办主编《唐史论丛》、《中国古都研究》、《中国历史地理论丛》等学术刊物,促进了唐史、中国古都学、历史地理学研究的快速发展和研究队伍的不断壮大。特别是亲自创办的《中国历史地理论丛》,成为继《禹贡》半月刊之后,建国以来最早问世的历史地理学专业刊物,也是中国目前唯一的历史地理学定期刊物,代表了当今中国历史地理学研究的水平。

史先生在北平辅仁大学历史系读书时,校长史学家陈垣先生亲自给学生上课,课读甚严。加之强邻侵逼,国难深重的现实,促使先生发愤为民族振兴、国家富强而刻苦学习,因此学业进步甚速,三年级时就把大学本科生的全部课程修完,为进行史学研究打好了基础,由于受到清代乾嘉学派的影响,也是出于对陈垣先生的钦慕,史先生对考据学发生了浓厚的兴趣.

建国不久,史先生在院系调整中从西北大学调至新分建的西安师范学院(陕西师范大学前身),史先生长期在历史系任教授兼系主任,后又升为副校长。这期间,他开设了《中国历史地理》课程,力图建立起中国现代历史地理学理论体系。50年代和60年代前期,他着重围绕黄河流域历史上的经济发展问题,从农业、蚕桑、交通道路、居民聚落与经济等多个侧面,论证分析了它们的地理分布与变迁过程,揭示出黄河中下游地区自新石器时代起,直至唐朝前期,一直是全国经济文化重心,是最主要的粮食产区。1963年他将这方面的多篇论文,汇集成册,由挚友史学家白寿彝教授命名为《河山集》,成为中国第一部正式出版的历史经济地理论文集。

史先生治学态度严谨,方法独特,有其鲜明的特色。他把学术研究与社会现实密切结合,学术研究一定要为世所用。正如他撰写的《黄土高原森林与草原的变迁》一书,阐明退耕还林草的必要性,而今作为西部大开发的首批工程之一——黄土高原退耕还林草工程已经全面展开。他深入探讨研究西安市严重缺水的形成原因,提出了在南山秦岭建立水源涵养林的书面建议,得到了国家与省市林业部门的高度重视,并立项实施。另一个鲜明特色,那就是不断拓展学术研究领域和丰富学术研究方法,提出了对历史文献考证与实地考察相结合的研究方法,他认为:历史地理学既是地理学的一个组成部分,采取实地考察的方法就是不可回避和十分必要的;文献记载是前人积累的成果,相当可贵,后人可以在这样的基础上继续前进;但文献记载并不都是完全没有错误的;如果不实地考察,就会感到凿枘难合,不易知其究竟,难以确切说明问题。史先生从70年代起,以花甲之年,对黄河流域中下游,淮河下游以及太湖周围,作10年以上深入而细致的实地考察。为了使有的文献记载都能够得到佐证,他亲自莅临各处旧战场作实地考察,曾走遍了陕西及邻省若干县邑,在这期间,他曾行黄河故道,涉越伊、洛两水,往来于吕梁山下和熊耳、伏牛山中,五登陇坂,三度阴山,徘徊于六盘山东西,直抵泾水源头及清水河行将汇入黄河之处,北上鄂尔多斯高原,探索明成化年间王越奇袭鞑靼满都鲁于红盐池的所在,也曾在汉水上游地区细究诸葛亮一再出兵其地的原因,越长城雄关,至岭南云贵、天山南北、东海之滨,先生足迹无所不至。史先生平生读万卷书行万里路,年逾古稀,尚跋涉不已,问“不亦劳乎耄耆而忙于征途!”则答曰:“活动,活动,欲活则必动”,乃至理名言。他走出书斋,作野外考察,翻山越岭,涉水趟河,足迹古道,出没于荒无人烟的高山峡谷,备尝艰辛。通过实地考察,订正了文献上的讹误。补充了其中的疏漏。加深了对历史的认识,故其文虽约,而其意则远,其旨甚宏。

谈到野外考察,史念海感触良多。并深有体会地说,像他这样的人,如不出野外,也可写文章,出版论文集,而且写出的文章都是有根据的——有文献根据。然而,那样做就难免会因袭古人的陈说与谬误。文章尽管写得漂亮,实际意义并不大。有许多问题,一到野外就能搞明白,何乐而不为呢?因此,他认为从事野外考察是历史地理学者必须掌握的工作方法,只有将野外考察与文献考证结合起来,才能推动历名地理学者不断学习采用新的研究手段,获得真知灼见,提高学术水平。

史念海曾多次来到黄土高原进行实地勘查,从而得出结论,认为造成黄土高原水土大量流失的原因除了长期的滥砍乱伐,毁掉了大片的森林外,开荒造田,破坏植被也是一个重要的原因, 其恶果不仅黄土高原本身遭到了严重的破坏,而且冲人黄河中的泥沙又使河水混浊不堪,最后造成黄河下游河床越堆越高,已成悬河,一人汛期,便泛滥成灾。史先生认为根本的治理办法还是恢复黄土高原的森林面积,退耕还草,加大植被,从而保持住水土不再流失。

史先生不仅是一位著作等身的学者,而且是一位诲人不倦的名师。他是国家第一批政府特殊津贴获得者,是新中国第一批博士生指导教师。作为一位忠实党的教育事业的著名历史地理学教育家,在教坛上无私奉献,培育出来的本科生、硕士生、博士生、港台和国际访问学者不可尽数,可谓桃李满天下。在中国历史地理学界,培育的许多学生已成为栋梁之材,都在历史地理的教学和科研工作中发挥重要作用。他所开创的历史地理学派后继有人。

史先生在对外文化交流方面亦做了大量的工作。1986年4月,受美国加里福尼亚州大学北岭分校邀请给师生讲授“中国历史地理学的成就”、“运河史的演变”、“唐代长安城的文化”、“黄土高原森林与草原的变迁”等内容。1991年9月赴香港大学参加国际唐史学术会议,作了“隋唐时期农牧地区变迁及其王朝盛衰的影响”的报告。1993年10月,应邀到日本大阪关西大学给该校教师和研究生讲授了“唐长安外部城街道的变化反里坊的设置”、“西北地区的长城”、“鸿沟的形成和变迁”。接着又在日本筑波大学作了题为“黄土高原的景物及其沟壑”的报告,同年11月在日本京都大学作了“中国的长城”的报告,紧接着在日本参加了秦史学术讨论会,会上宣读了《秦汉时期东西文化差异和南北文化差异》的论文。史先生不论在国际学术会上作报告还是应邀讲学,都受到与会代表和听众的热烈欢迎。

史念海先生为人简朴而正直坦荡,虽数历坎坷困顿然其志不为所夺。他具有高尚的爱国情操,严谨的治学态度、创新的钻研精神、博大的学者胸怀和朴实的工作作风,在将近70年的学术生涯中,勤恳耕耘,开拓进取,为我国的教育事业,为中国历史地理学的形成和发展,做出了杰出的贡献。他是一位受到普遍尊重与爱戴的德高望重的专家。他的研究成果受到了中外专家、学者的赞许。史先生于2001年3月27日不幸逝世,享年90岁。他的道德文章亦将永存于后人心中。

摘自:张建祥主编. 校史人物传略(1944-1966)[M].西安:陕西师范大学出版社,2006.